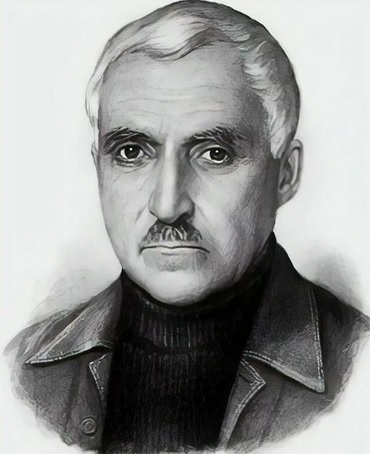

Константин Симонов (1915 – 1979)

От автора

Цитируется по: Константин Симонов. Избранные стихи. Государственное изд-во ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Москва. 1958.

Всё или почти всё существенное для биографии каждого поэта, перешагнувшего пору ученичества, обычно можно обнаружить в его стихах. А то, что не обнаруживается через стихи, вряд ли заслуживает особого рассмотрения само по себе, вне стихов.

В то же время пишущим людям часто задают вопрос: как вы начали писать?

Вопрос естественный, ибо ответ на него редко прочтёшь в стихах, и если уж писать предисловие к ним, то мне хочется в меру сил ответить как раз на этот один-единственный вопрос.

Я родился в 1915 году, в Петрограде, а детство провёл в Рязани и Саратове. Моя мать большую часть времени служила то машинисткой, то делопроизводителем, а отчим, в прошлом участник японской и германской войн, был преподавателем тактики в военном училище.

Наша семья жила в командирских общежитиях. Кругом тоже жили военные, да и сама жизнь училища проходила на моих глазах. Военный быт окружал меня. За окнами, на плацу, проводились утренние и вечерние поверки. Мать участвовала вместе с другими командирскими жёнами в разных комиссиях содействия; приходившие к родителям гости чаще всего вели разговоры о службе, об армии. Два раза в месяц я, вместе с другими ребятами, ходил на продсклад получать командирское довольствие.

Вечерами отчим сидел и готовил схемы к предстоящим занятиям. Иногда я помогал ему. Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. Всё делалось по часам,

в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, слово требовалось держать, всякая, даже самая маленькая, ложь презиралась.

Так как и отец и мать были люди служащие, в доме существовало разделение труда. Лет с шести-семи на меня были наложены посильные, постепенно разраставшиеся обязанности. Я вытирал пыль, мёл пол, помогал мыть посуду, чистил картошку, следил за керосинкой, если мать не успевала — ходил за хлебом и молоком. Времени, когда за меня стелили постель или помогали мне одеваться,— не помню.

Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, существовавшая вокруг, навсегда породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединённую с уважением. Это детское, не вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь.

Весной 1930 года, окончив в Саратове семилетку, я вместо восьмого класса пошёл в фабзавуч учиться на токаря. Решение я принял единолично, родители его поначалу не особенно одобряли, но отчим, как всегда сурово, сказал: «Пусть делает как решил, его дело!»

Вспоминая, почему я решил тогда поступить именно так, а не иначе, я вижу две достоверных причины: первая и главная — пятилетка, тракторный завод, который был только что построен недалеко от нас, в Сталинграде, общая атмосфера романтики строительства, которая захватила меня уже в шестом классе школы. Вторая причина — желание самостоятельно зарабатывать: мы жили туго, в обрез, и когда я на второй год фабзавуча стал приносить тридцать семь рублей в получку, это имело практическое значение для семейного бюджета.

В ФЗУ мы четыре часа в день занимались теорией, а четыре часа работали, сперва в собственных мастерских, а потом на заводах. Мне пришлось работать в механическом цеху завода «Универсаль», выпускавшего американские патроны для токарных станков.

Поздней осенью 1931 года я вместе с родителями переехал в Москву и весной, окончив фабзавуч точной механики, пошёл работать токарем четвёртого разряда сначала на авиационный завод, а потом в механический цех кинофабрики «Межрабпом-фильм».

Руки у меня были отнюдь не золотые, и специальность токаря далась мне с великим трудом; однако постепенно дело пошло на лад, через несколько лет я уже работал по седьмому разряду.

В эти же годы я стал понемногу писать стихи. Мне случайно попалась книжка сонетов французского поэта Эредиа «Трофеи» в переводах Глушкова-Олерона. Затрудняюсь объяснить, почему эти холодновато-красивые стихи произвели на меня тогда настолько сильное впечатление, что я написал в подражанье им целую тетрадку собственных сонетов. После сонетов я быстро сочинил несколько поэм — одну из времён гражданской войны, другую — в виде длиннейшего разговора с памятником Пушкина. Её я написал, только что перед этим, одним духом, одолев всего Маяковского.

Постепенно я стал писать стихи всё чаще и чаще, они нравились моим родным и товарищам по работе, но я сам не придавал им особенной цены. Стихи были иногда звучные, но подражательные.

Осенью 1933 года я прочитал несколько статей о Беломорстрое — им были полны тогда все газеты — и написал длинную поэму под названием «Беломорканал». В громком чтении она производила известное впечатление на слушателей. Кто-то посоветовал мне сходить с ней в литературную консультацию — а вдруг возьмут и напечатают?

Не особенно веря в это, я, однако, не удержался от соблазна и пошёл на Большой Черкасский переулок, где на четвёртом этаже, в тесной, заставленной столами комнате помещалась литературная консультация Гослитиздата. Заведовал ею Владимир Иосифович Зеленский, писавший когда-то в «Правде» стихи под псевдонимом Леонтий Котомка, а консультантами работали ныне покойный Анатолий Константинович Котов и по сей день работающие в Гослитиздате редакторами Сергей Васильевич Бортник и Стефан Юрьевич Коляджин. Это были люди, тогда ещё сами молодые и беззаветно отдававшие всё своё служебное и неслужебное время кропотливой и далеко не всегда благодарной работе с начинающими; как раз в это время литконсультация Гослитиздата выпускала очередной, второй, сборник молодых авторов под названием «Смотр сил».

Коляджин, к которому я принёс свою поэму, прочел её и сказал, что хотя у меня есть способности, но над поэмой предстоит ещё много работы. И я стал работать; в течение полугода я чуть ли не каждые две недели заново переделывал поэму и приносил её Коляджину, а он заставлял меня брать её обратно и снова переделывать. Наконец, весной, он решил, что мы оба совершили с поэмой всё, что могли, и понёс её Василию Васильевичу Козину, который редактировал в Гослитиздате поэзию. Козин прочитал поэму и тоже сказал, что у меня есть способности, но поэма как поэма никуда не годится, из неё можно выбрать лишь отдельные удачные места. Вот эти-то места, или, как он выразился, фрагменты, после того как я над ними ещё поработаю, наверно можно будет включить в сборник «Смотр сил».

Всю весну и начало лета я вновь, каждый день, приходя с работы, допоздна сидел и корпел, но теперь уже не над поэмой, а над этими фрагментами. Наконец, когда я вконец изнемог под грузом поправок, Козин, казавшийся мне очень строгим человеком, вдруг сказал: «Ладно, теперь можно — и в набор!» Сборник «Смотр сил» ушёл в типографию. Оставалось ждать его выхода.

Летом я получил отпуск на работе, и мне захотелось поехать на Беломорканал и увидеть своими глазами то, о чём я писал стихи по чужим газетным статьям. Когда я робко заговорил об этом в консультации Гослитиздата, обнаружилось, что это не плохая идея и что в секторе культмассовой работы, быть может, даже найдутся деньги, чтобы помочь мне поехать. Через несколько дней мне в самом деле выдали триста рублей, я добавил их к своим отпускным и поехал в Медвежью Гору, где помещалось управление так называемого Белбалтлага, занимавшегося достройкой ряда сооружений канала. В кармане у меня лежала справка, выданная культмассовым сектором Гослитиздата, в которой значилось, что т. Симонов К. М.— молодой поэт с производства — направляется для сбора материала о Беломорканале и что культмассовый сектор Гослитиздата просит оказывать означенному поэту всяческое содействие.

На Беломорканале я пробыл месяц. Большую часть времени я прожил на одном из лагерных пунктов неподалёку от Медвежьей Горы; было мне девятнадцать лет, и в том бараке, где я пристроился в каморке лагерного воспитателя (тоже, как и все остальные, заключённого), никто, конечно, не принимал меня всерьёз за писателя, персона моя никого не интересовала и не стесняла, и поэтому люди были при мне такими, какими они были на самом деле. Когда я рассказывал о себе и говорил, что хочу написать поэму про Беломорканал (а я действительно хотел написать, вместо прежней, новую поэму), к этому относились с юмором и сочувствием, хлопали по плечу и говорили: «Давай, пробивайся!»

Вернувшись в Москву, я написал эту новую поэму. Называлась она «Горизонт», была написана неудобоваримыми стихами, но за ней уже стояло какое-то реальное содержание,— я кое-что видел и знал. В консультации мне посоветовали пойти учиться в открывшийся недавно по инициативе А. М. Горького «Вечерний рабочий литературный университет» и даже написали рекомендацию.

В начале сентября, сдав приёмные испытания, я нашёл свою фамилию в длинных списках принятых. В этих списках, вывешенных осенью 1934 года в коридорах знаменитого «Дома Герцена», было много фамилий людей, так никогда и не ставших писателями, но было и немало имён, ныне известных в поэзии, среди них имена Сергея Смирнова, Сергея Васильева, Михаила Матусовского, Виктора Бокова, Василия Журавлёва, Ольги Высотской, Яна Сашина.

Учиться первые полтора года было трудно; я продолжал работать токарем, сначала в «Межрабпомфильме», а потом на кинофабрике «Техфильм». Жил я далеко, за Семёновской заставой, работал на Ленинградском шоссе, лекции были после работы, а после лекций по ночам я продолжал писать и переписывать свою поэму о Беломорстрое, которая чем дальше, тем делалась всё длинней. У меня и так не оставалось времени на сон, а тут ещё выяснилось, что я гораздо меньше начитан, чем мне это казалось, а верней, что я попросту очень мало читал, и мне пришлось в срочном порядке громадными порциями глотать литературу.

На втором курсе стало ясно, что делать сразу три дела — работать, учиться и писать — я больше не могу, и мне скрепя сердце пришлось оставить работу и положить зубы на полку, потому что стипендии нам тогда ещё не давали, а моих стихов ещё не печатали.

В 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны мои первые стихи, а в 1938 году под названием «Павел Чёрный» наконец вышла из печати, отдельной книжкой, та самая поэма о Беломорканале, с первым вариантом которой я пять лет назад пришёл в литконсультацию. Она не принесла мне радости, когда вышла, но зато научила меня работать за те пять лет, что я её писал и переписывал.

Однако не публикация первых стихов и не выход первой книжки сделались для меня той ступенью, шагнув на которую я почувствовал, что, кажется, и в самом деле начинаю писать стихи.

Это чувство у меня точно и определённо связано с одним днём и одним стихотворением.

Однажды, вскоре после того как газеты напечатали известие о гибели под Уэской в Испании командира Интернациональной бригады генерала Лукича, я вдруг узнал, что легендарный Лукач — это человек, которого я не раз видел и которого ещё год назад запросто встречал то в трамвае, то на улице, что генерал Лукич — это писатель Матэ Залка. В тот же вечер я сел и написал стихотворение «Генерал».

Я говорил в нём о судьбе Матэ Залки — генерала Лукача, но внутренне в то же время с юношеской прямотой и горячностью отвечал сам себе на вопрос — какой я вижу судьбу своего поколения в наше революционное время? С кого лепить жизнь?

Да, именно так, как Матэ Залка, мне хочется прожить и свою собственную жизнь. Да, именно за это мне будет не жаль отдать её!

Стихи «Генерал» были написаны одним духом, в них хромали рифмы и попадались неуклюжие строчки; но сила того чувства, которое было в моей душе, всё-таки, как мне кажется, сделала эти стихи моими первыми настоящими стихами. На этом, собственно, и пора поставить точку, рассказывая о том, как ты начинал. Остальное доскажут сами стихи.

Константин Симонов

19 октября 1957 г.